央广网乌兰察布5月17日消息(记者 刘一晨)虽相隔千里,难阻帮扶初心。2022年中组部启动干部人才“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作。来自北京医疗、教育、科技领域的专业人才跨越山海,奔赴内蒙古乌兰察布市商都县。他们立足当地医疗水平提升、教育质量优化、农业产业升级等发展需求,深入调研找准症结,量身定制帮扶方案,组建专业团队精准施策,以务实举措破解发展难题,切实将帮扶工作做到实处、落到细处。

为确保帮扶任务落地见效,商都县组建高规格帮扶工作专班,由县委书记挂帅统筹,设立综合协调组及教育、科技、医疗三大专项工作组,建立联席会议常态化沟通机制。专班深入一线调研,精准对接实际需求,充分挖掘帮扶专家专业优势,按领域制定精细化帮扶清单,明确任务内容、时间节点与目标要求,靶向发力、精准施策,推动帮扶工作高效落地、有的放矢。

“帮扶团”跨山海而来,育英才走出山外

教育帮扶团队坚持铸牢中华民族共同体意识工作主线,构建起“机制引领、骨干培育、保障强化”三位一体工作体系。在严格落实国家课程标准的基础上,因地制宜开发特色专业课程,重点打造艺术体育特色教育品牌,助力学生多元发展。

团队通过实施“名师领航工程”,成立名师(创业)工作室,搭建师徒结对成长平台;创新教研模式,开展校本教研、远程互动教学、进京跟岗实训等活动,着力培养学科带头人。同时积极拓展教育资源,建立校外实践基地,为教师专业发展和学生实践锻炼提供广阔空间。

北京市平谷区职业学校校长崔东光是中组部选派的干部人才“组团式”帮扶成员之一。2022年7月,他来到商都县,担任商都县职业技术学校校长。

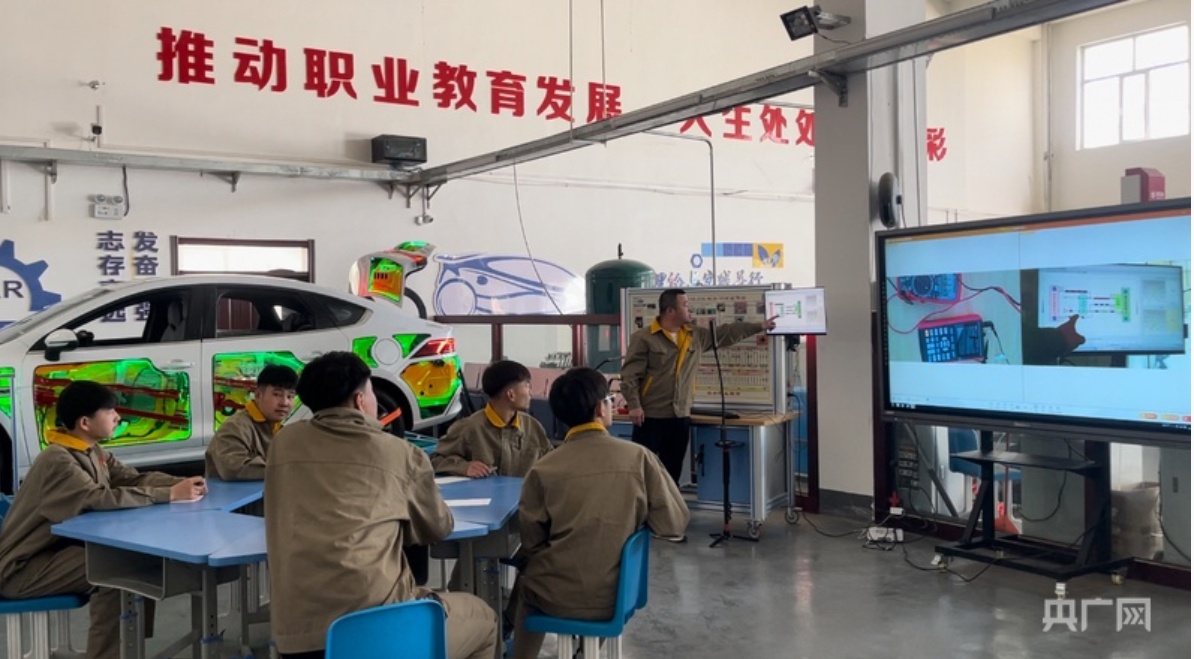

商都职业技术学校的老师正在给学生们上课(央广网记者 刘一晨 摄)

崔东光团队初到商都县职业技术学校时面临着严峻的挑战:专业设置滞后于产业发展、实训设备短缺、升学率低迷。对此,崔东光作出以下调整,构建完善的工作体系,抓好课程教学,创新实践育人方式,营造富有特色的校园文化。制定学校三年规划方案,从专业建设、师资队伍配置、德育工作机制等方面进行优化,打造“启育德育”品牌,培养“知礼善学、乐群尚美”的新时代学子。

此外崔东光带领团队深入开展“2+1青蓝工程”帮带行动,制定“京蒙协作,薪火相传”培养计划、完善教师互访互学等工作机制,争取留下一支“带不走”的教育人才队伍。

经过近三年的努力,学校教学质量、教师能力、学生素质、管理水平明显提升,考入本科院校的学生数量逐年增长。2024年商都县职业技术学校与商都县高级中学合作成立“职普融通”班,探索职普融通教育教学模式,为更多的商都孩子打通大学之路。

在教育帮扶保障上,商都县协同多方资源强力推进。筹集589万余元支持高级中学“驼铃行动”,组建20人北京专家团队,完成45间智慧教室升级、新建4个名师工作室、成立13个大教研组并开设10个特色本科冲刺班。同时,深化与北京市平谷区协作,依托“青蓝工程”构建“京蒙协作,薪火相传”培养体系,建立教师学生互访机制,投入79.94万元保障职业技术学校人才培育。此外,申请30万元人才专项经费,助力两所学校开展科研创新,全方位夯实教育帮扶基础。

经过三年来的深耕细作,教育帮扶实现从“托底救急”到“提质培优”的跨越。不仅有效补齐帮扶地县域中学的办学短板,更助力其突破发展瓶颈,探索出可持续发展新路径。如今,帮扶工作正从基础建设迈向创新突破阶段,围绕“拔尖人才培养”持续发力,积极探索县域中学高质量发展与乡村振兴的融合之路,为教育均衡发展注入新动能。

“组团式”医疗帮扶发力,商都县医疗水平与综合服务双提升

商都县依托帮扶团队搭建的沟通协作桥梁,聚焦疑难危重症诊疗技术难题,组织力量开展联合攻关。经过三年持续努力,当地医疗技术水平实现显著提升,群众就医获得感不断增强,对医疗服务的满意度得到大幅提高。

2022年7月,北京市平谷区医院医学工程科主任刘会中作为医疗“组团式”帮扶团队队长,肩负使命奔赴内蒙古商都县人民医院进行帮扶工作。初到商都时,刘会中发现当地存在医疗技术能力薄弱、人才短缺、制度执行力差、部分职工动力不足四大问题。

“帮扶不仅是技术传递,更是使命传承。”这是刘会中心中所想。

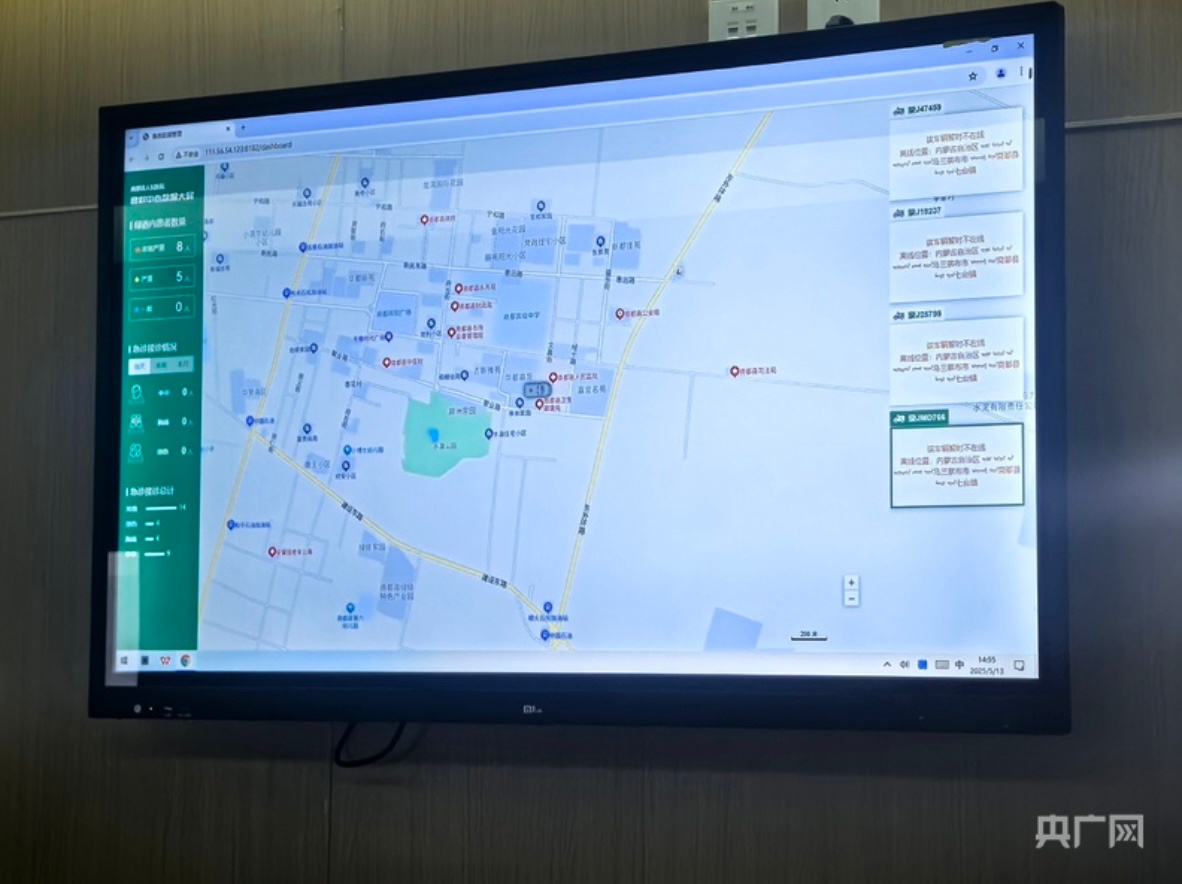

近三年来,刘会中带领团队推动商都县人民医院开展28项新技术。引入AI智能影像诊断系统,搭建远程会诊平台,累计完成893例疑难病例诊治。肿瘤科年接诊量突破300例,独立开展介入手术和微创治疗,患者外转率下降50%。专科建设方面,心内科实现冠脉支架植入术独立操作,妇科开展腹腔镜腹股沟疝修补术,中医科门诊量从800人次增至2000人次,研发的眩晕病诊疗方案治愈率达85%。创新开设的“肥胖减重专病门诊”采用中西医结合疗法,患者减重有效率超80%。

“卒中急救地图”病人“精准导航”(央广网记者 邵玉琴 摄)

商都县人民医院以“组团式”帮扶的契机,使商都县医疗水平显著提升:三年来,医院日均住院患者从160人增至280人,急诊外转率从4.8%降至2.7%,培养骨干43名,开展新技术18项。微创手术占比增加,妇科、普外科等开展复杂手术,心内科实现支架植入术独立操作,肿瘤科接诊量增长、外转率减半,中医科门诊量与治愈率大幅提高。人才队伍方面,培养3名学科带头人及15名技术骨干,优化人才结构。医院综合管理能力增强,绩效考核减少违规现象,内控风险降低,荣获“黄河流域九省(区)医院高质量发展”三等奖。健康管理服务升级,县域患者外转率下降,开展20余次义诊惠及5000余人,并创新“候鸟式避暑康养”模式,吸引外地高净值人群,助力县域经济发展。

借“帮扶”之光,照亮发展之路

乡村振兴,科技先行。近年来,商都县紧抓科技特派团建设机遇,精准对接当地主导产业发展需求,深度激活特派团在人才、技术、资源等方面的优势潜能,将科技创新动能持续注入乡村振兴发展进程,为产业升级、农村发展筑牢坚实根基。

自2022年来到商都县,科技特派团围绕特色产业,确立“有机创牌、绿色富民”发展思路,助力马铃薯合作社获绿色认证。通过引进福瑞至燕麦等新品种、推广88项新技术,建成多个示范园区,带动农牧业全产业链升级。

针对产业难题,特派团转化25项成果、攻克31项关键技术,提供全流程指导;针对牧草短缺、畜价下跌等问题,引进优质饲草、推广节本养殖模式,帮助调整结构、降低风险,推动农牧业管理水平持续提升 。

经过三年的努力帮扶成果显著。

内蒙古自治区农牧业科学院草原研究所,国家牧草产业技术体系乌兰察布综合试验站站长和内蒙古饲草产业技术体系岗位专家殷国梅带领团队共引进饲草新品种35个,饲草产量提高10%,优质饲草在养殖业中的供给率增加10%;建立2000亩优质饲草核心示范区,全县辐射推广饲用燕麦面积20万亩。

殷国梅与科技特派团团员在饲料加工厂指导饲草生产(央广网发 受访者供图)

据了解,当地收获的燕麦草质量达到国家二级标准,出售价格每吨2400元,从而突破旱作亩收入上千元的收益。

在专家的指导下,为切实提升当地农牧民和技术人员专业技术水平,科技特派团精心策划并开展了丰富多元的主题培训,助力农民掌握科学知识与技能,推动农业现代化发展。培训覆盖优质饲草栽培与加工利用、旱作马铃薯种植、纸筒育苗甜菜栽培、肉羊高效养殖与疾病防控等多个领域,通过线上课堂、现场指导、田间观摩示范等方式,累计开展培训276次,培训及帮带本土农技人员6028余人次,发放宣传资料10000余份,覆盖全县三分之一的10个乡镇、74个行政村和88个经营主体。通过培训让农民充分接触到丰富的农牧业科技知识,使他们的生产观念从传统走向科学,科技应用意识和主动学习能力显著增强。从田间技术培训到产业升级帮扶,科技助农行动既充实了农牧民的知识储备,也显著提升了家庭收入,实现“智”与“富”的双重跨越。

在亮眼的帮扶成效背后,是商都县精心构建的全链条人才保障体系,以制度护航成果落地,以关怀助力人才扎根。商都县同步推出暖心举措,建立党政领导“一对一”联系专家机制,通过常态化座谈交流、走访慰问和谈心谈话,及时倾听专家诉求,已协调解决实际问题20多项。此外,严格对标本地标准,为长期驻点帮扶的专家发放艰苦边远地区津贴,从工作支持到生活保障全面覆盖,切实为专家人才营造安心干事、舒心工作的良好环境。