【中宏网讯】2020年6月8日,由北京大学数字人文研究中心联合北京大学人文社会科学研究院、历史学系和北京论坛共同主办的“数字人文视角下的中国历史研究”研讨会在线上进行。本次研讨会是“北京论坛云端国际论坛系列”的首场活动,根据现场统计,有近万人在线参与了这次研讨会。

本次论坛邀请了北京大学历史学系邓小南教授、哈佛大学东亚语言与文明系包弼德(PeterK.Bo)教授、德国马克斯普朗克科学史研究所的薛凤(Dagmar Schfer)教授、荷兰莱顿大学区域研究所的魏希德(Hilde De Weerdt)教授,以及台湾“中研院”历史语言研究所研究员陈熙远博士五位重量级学者。论坛召集人为北京大学信息管理学院王军教授,由北京大学历史学系何晋教授、南京大学历史学院梁晨教授及北京大学中国古代史研究中心的史睿研究员共同主持。

以下是论坛发言实录:

王军:各位老师好!今天的研讨会我们开始了。

大家好,尊敬的邓小南先生、包弼德先生、薛凤先生、魏希德先生和陈熙远先生,尊敬的何晋教授、梁晨教授和史睿研究员,以及在网络上观看的各位专家、各位老师同学、各位尊敬的观众大家晚上好!我是北京大学数字人文中心主任,北京大学信息管理系教师王军,我在北京大学临湖轩向大家直播正在进行的国际研讨会。

今年新冠疫情在全球的肆虐给全世界都带来了前所未有的困难,原有的国际交往和学术活动受到了很大影响。今天我国海峡两岸以及美国、德国和荷兰的历史学家将就大家共同关心的学术问题进行在线研讨,并通过互联网平台向全球现场直播,在这样一个希望与困难并存的时期,愿我们这场活动给大家提供学术之内和学术之外的一些启发。

参加研讨会的五位国际重量级学者将由何晋教授向大家介绍。我先向大家介绍一下我们今天研讨的主题"数字人文视角下的中国历史研究"。我们今天在线的除了我们的专家学者之外,还有很多正在观看的普通民众,所以我对数字人文这个概念做一点简单的介绍。

数字人文我们用它最广泛的定义就是在数字化、网络化、智能化信息生态环境下人文学科的发展生态,它有两方面的含义,一方面将大数据、人工智能等数字技术和计算方法应用于历史、文学、哲学、艺术等等人文学科,包括社会科学在内的研究和教学之中,为传统人文提供新方法、新工具,注入新活力;另一方面以数字技术为输入渠道和展现平台,将人文社科领域的学术积累引入到互联网环境中来,营造由人文精神引领的更加丰富多元的网络信息生态。基于这样理解,在邓小南先生鼓励下,在北大校领导、信息管理系系领导、社会科学部、国际合作部、学科建设办公室等部门的支持下,北京大学成立了数字人文中心,中心在校内联络人文学科,信息管理、信息技术学科,地理信息与城市管理,城市环境等理工学科,以及北大图书馆的师生,打造多学科融合的交流与协作平台。在国际上中心与哈佛费正清中国研究中心已经在人才培养、联合教学、科研课题、学术活动多个方面达成了全面合作的意向。中心未来核心工作是建设数字人文开放实验室,为人文学科在数字信息环境下的发展打造基础设施,同时与国内国外数字人文研究团队开展广泛的交流与协作。

今天的研讨会由北京大学数字人文中心联合北京大学人文社会科学研究院、历史学系和北京论坛共同主办,北京论坛为本次活动提供了全面的支持,是北京论坛云端国际论坛系列的第一场活动。

下面请北京大学历史学系副主任何晋教授向大家介绍今天研讨会的五位历史学家。

何晋:谢谢王军教授。各位嘉宾好、各位参会的朋友和同仁好!我很荣幸担任这次会议的主持,在数字人文视角下的中国历史研究这样一个主题之下,请这个领域的几位著名学者聚在一起,分享他们已有的成果,并与大家就相关问题彼此交流讨论。

我下面简单介绍一下参加此次会谈的五位学者。

第一位,中国北京大学中国古代史研究中心的邓小南教授,邓老师晚上好!

第二位,美国哈佛大学东亚语言与文明系包弼德教授,包教授早上好!

第三位,德国"马普"科学史研究所的薛凤教授,薛教授下午好!

第四位,荷兰莱顿大学区域研究所的魏希德教授,魏教授下午好!

第五位,台湾"中研院"历史语言研究所的陈熙远研究员,陈博士晚上好!

今天和我一起主持这次会议的还有南京大学历史学院的梁晨教授、北京大学中国古代史研究中心的史睿研究员,我是北京大学历史学系的何晋。

今天的会议包括两个部分,首先请五位嘉宾分别介绍他们与数字人文研究相关内容,然后就大家和听众关心的问题进行交流讨论。

我们知道史学依靠史料,所有的史料其实都可以看作是一种数据,无论是语言、文字、图像、遗物还是时间空间。当今的计算技术对数据强大的处理分析能力和反馈呈现能力已深刻影响了我们的生活。在此基础上兴起的数字人文也开始与史学研究相结合,并已经产生了令人惊讶的成果。

首先,我们请北大的邓小南教授分享她对数字人文视角下中国历史研究的思考。邓老师及其带领下的北大历史系的一些研究生长期参与了与哈佛大学合作的CBDB的项目,在她主持的北大人文社会科学研究院工作中也有不少涉及数字人文的内容,有请邓老师。

邓小南,北京大学人文社会科学研究院院长、博雅讲席教授、中国古代史研究中心教授、“中国古代政治与文化”国家级精品课主讲人、国家高等教育名师。主要研究领域有宋史、古代官僚制度史、唐宋妇女史等,曾赴哈佛大学、耶鲁大学、早稻田大学、牛津大学等海外高校授课或合作研究,长期支持北京大学数字人文的发展。著作有《祖宗之法:北宋前期政治述略》、《宋代历史探求》等百余篇学术论著。

邓小南:各位老师、各位朋友大家好!非常欢迎大家来参加"数字人文视角下的中国历史研究"这样一个云端国际研讨会。我自己其实不是数字人文这个方面的专家,应该说一直是数字人文的受益者,所以我也从个人的角度借这个机会谈一点儿点滴的看法。

进入21世纪之后学术界一直面临着要学术创新的压力,也出现了很多新的探索和新的尝试,数字人文就是这种尝试重要的路径。我们作为历史学的研究者,其实我们是面对历史的,同时我们也面向未来,也不断地在寻求新的历史学的发展路径。数字人文对我们来说是一种新的学术导向,而它的产生和推进都是基于数字和人文这样一种双向的需求和双向的动力。我觉得数字人文可以说是迄今为止理念最开放,而且成就也最为显著的一种跨学科的研究方式。它也提供了多学科交流的平台,提供了很多新的研究工具,激发了一些新的研究方法、研究范式和新的研究中的活力。

人文学科其实一直是需要积累和传承的,特别是需要拓宽学术空间和激活这个学术的潜力,这样一种内在的需求其实是我们发展数字人文一个根本性的动力。北京大学从2005年以来十多年来一直在推进数字人文的建设,我们的很多文科院系,包括理科的信息科学技术学院,也包括我们学校里面的图书馆、文研院,各个部门都在组织类似的活动,推进数字人文的建设。就在十天以前,2020年的5月下旬,我们北京大学的数字人文研究中心也正式成立了。

历史学成就的一种基础其实是来自于材料和议题的结合,数字人文技术的介入所尝试突破的首先就是历史学材料占有的问题。我想在这个实践过程里面大家都会感觉到透过我们不断地追问,即便是字面上的检索也可以支持并且引导学者深度的研究。

现在数字人文有了长足的发展,从过去的检索到现在的超越检索,数字人文对于历史学科的介入方式也是在不断推进的,不光是有一些个性化的、定制化的数据库,像码库思这样的,也出现了一些经过深层开发的关系型的、分析型的这样的数据库,这样就让我们有机会开始处理这些材料背后的一些结构化的内容。

第二点,我想说到就是一些新的互联网的尝试。互联网其实它的关键在于"互联",现在对于互联就有很多新的努力和新的实践。我们其实会看到数字和人文是不同的学科,它们有不同的学科特点,但是不管怎么样我们都有拓宽天地的要求。这两者的连结就延展了我们观察历史的平台,也深化了我们学术内涵,使我们学术境界有可能获得根本性的提升。像我们CBDB和CHGIS这样的一种互联,就用可视的能够看得到的这样一种方式呈现时空的感觉,呈现时空里面活动的相互关联的人,这样就可能刺激出一些新的研究的题目,形成一些新的研究的契机。

同样也是因为议题的互联,学者的互联,使我们这个研究交流的方式发生了根本性的改变。不仅使收藏在世界各地的不同的资料能够让世界各地的学者广泛的利用,而且针对一些全球性的问题交换意见和合理研究的渠道也变得非常迅捷而且丰富。今年大家知道疫情爆发也算是十分突然,今年3月初德国马普科学研究所的研究人员就已经发来了利用数字人文的一些研究报告,我们也在北京大学文研院这样一个推出平台上向公众进行了介绍了。

在历史上其实大家都知道笔和纸的出现,印刷术的出现都为知识和学术思想的生成和传布创造了新的条件,如今数字人文技术的出现也促成了新的记载、阅读和研究的方式。

第三点,我们有一些新的期待,特别是对于融通的期待。世界文明的发展对于文明的研究其实都是跨时代、跨地域、跨学科的,今天的数字人文领域也正是这样一种跨越和互通的典范。有了这个数字人文以后实际上我想历史学者开始有了新的工作的方式,开始面对一些新的议题,而且也开始进行学术机制的重组重构,开始有了大跨度的文理交叉的实践过程。

这样的一些期待其实我想一方面包括了量化研究和质性研究的对话,也包括了数字人文和传统考证方式的融通。人文学科有一些特有属性,这些特有属性对于数字人文的功能实际上是提出了很高要求的,同时也对历史学者的素质提出了更高的要求。我们现在不能仅仅是靠对材料的熟悉夺得研究中的先机,所以辨析和追问的能力是高还是低就会特别的突显出来。

所以我觉得就这样的一些问题我们看到学界已经有了很多的聚焦式的集中讨论。

最后,我想说到的是,数字人文研究方式它的广泛应用应该是人文学科得以深化的路径,作为历史学者我们要特别警惕急功近利导致的这种表浅化的可能。这个系统会协助我们抓取文本,协助我们观察文本之间的关联,但是有一些非字面的体悟,这个只能靠我们对各类的史籍,对于田野、历史遗迹的"触摸",靠我们内心的感触,靠我们的阅读实践和思考来摸索来形成。所以数字人文的深度发展它是和历史学科的深度发展相伴相随的,加强问题的提炼,材料的阅读和辨析的训练,应该说今天仍然是我们不容忽视的基础和我们的责任。

我要说的内容就是这些,非常感谢大家。

何晋:谢谢邓小南老师。下面我们有请魏希德教授,魏希德教授主要致力于中国政治与社会网络、中国科举制度思想史、宋史的研究,她主持开发了码库思古籍半自动标记平台,在2016年的世界数字人文大会上赢得了最佳数字人文工具奖。魏希德教授介绍的题目是《数字历史需要什么?想象力、评测、合作》。有请。

魏希德,比利时汉学家,现任职荷兰莱顿大学区域研究所中国史教授。主要致力于中国政治与社会网络、中国科举制度思想史、宋史等的研究。主持开发了Markus古籍半自动标记平台,在2016年的世界数字人文大会上赢得“最佳数字人文工具”奖。著作有《义旨之争:南宋科举规范之折冲》、《中国古代帝国中的公民身份研究》等。

魏希德:我的幻灯片看得到吗?谢谢邓小南先生和王军先生请我从荷兰参加这次云端国际论坛,真是很难得的机会。这次论坛的主题是我们过去和最近数字历史方面的项目,一开始准备PPT我就觉得这个恐怕10分钟之内讲不完,所以我今天先给大家介绍一下本人相关的著作,再简单讲一下在我心目中数字历史特别是中国和东亚数字历史上现在最需要重视的一些原则。今天主要讲"想象力",可能"评测"和"合作"来不及。

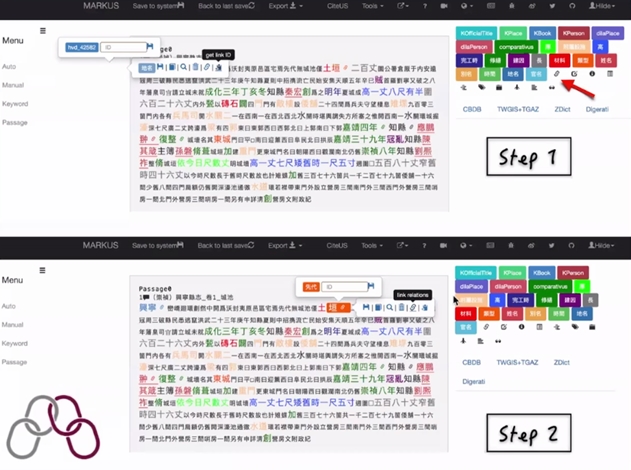

这三个在我看来是非有不可的数字历史研究原则,从这张与下面4张幻灯片就可以看得出来,我和同事近几年设计出来的一些数字研究服务相关的资料与视听著作,还有主要的数字历史研究成果。可能大家比较熟悉的是我和何浩洋2014年开发出来的码库思(MARKUS)。码库思是一个多种功能的中文文本标记、文本分析可视化与文本阅读的平台。去年我们加上了一个文本对比的服务叫COMPARATIVUS,也加上了韩文的码库思叫KMARKUS,目前利用这些需要谷歌Chrome浏览器。去年的时候我们和中文在线这个公司订阅,让它们在三年时间里在中国大陆开发码库思,这对大陆的用户可能比较方便。

其他的像演讲资料,还有视频资料,还有播客与媒体报道,我不想讲这个,共享给大家,请王军先生分享给大家。

著作建议大家看一下的是最近两篇文章,两篇都发表在包老师他编辑的有关中国数字历史的特刊(JournalofChineseHistory)。第一篇(Istherea Factioninthis List?)介绍码库思基本的一些想法和应用的一些例子。第二篇("Creating,Linking,and Analyzing Chineseand Korean Datasets: Digital Text Annotationin MARKU Sand COMPARATIVUS")是比较特殊的,可以说是大数据的一个尝试,它的主要目标有两个,一个是设计出一个历史社会网络分析的比较研究方法,这个挺复杂的,第二个目标是通过这个比较研究,检验从前有关元祐、绍兴、庆元(时期)也就是宋代党争研究的一些看法。这个当然也可以推广到其他的历史网络分析上,所以希望大家看一下,这个都是公开的,因为现在荷兰大学他们都需要我们公开发表,所以将来可以看得到,现在还没有放到网上,通过这个链接将来可以免费看得到。

其他的有最近我们发表的关于中国城墙、道路桥梁的数字历史研究报告。另外还有徐力恒他给我们翻译的中文的研究回顾(《唐宋史研究中的数字化语文学》,《唐宋历史评论》第三辑,2017年),还是很有用。

幻灯片上最后面还讲到我的书,还有参加我们以前的项目的其他人的一些数字历史研究。它的一个特点是除了书、文章以外也加上了一个互动的阅读平台,这个平台可以让读者查看原来的史料与数据,这个我觉得也是蛮重要的。

其他的我不想讲了。这些我都会寄给大家,请大家有空的时候慢慢阅读。

接下来我要讲一下一个比较大的问题,数字历史现在最需要什么呢?希望我们后面也可以一起讨论。在我看来最需要的就是想象力,想象力不止是数字历史也是历史本身的发动力,我们可以这样说。著名的欧洲中世纪历史学家马克·布洛赫在他出版的书里面曾经说过,这边是英文的引文,我手上没有中译本,我给大家介绍一下他所说:历史的特殊的对象是人类的所动所做,比起其他的学科,更像是为了引诱想象力而设计的。有趣的是布洛赫先生虽然这样强调想象力,他对之前在整个学术界很有影响力的实证主义,他也表示尊重的态度。在这里显示的引文里可以看到他说:实证主义教我们分析得比较深,让我们对问题的把握比较固定,甚至使我们思想的没有那么粗糙。现在也有人说数字人文就是以前的实证主义,我们看到布洛赫先生眼中,他不是表示历史学家要成为数学家,但是这个意味着历史学家最好对历史记忆有把握,将来数位人文也是(历史学家)本行的一部分,这是我的看法。

目前在我看了数字化给我们历史学家带来了新的挑战,也带来了一些新的机会,我把各个方面带来新的机会也都列出来。今天会讲到对问题开发的那部分,其他的我们可以将来稍微讲一下。

从码库思来说,我觉得有三点比较重要的点,比较成功的研究项目,它主要有三个特点:

第一要从有想象力的问题出发,我这边列出来了一些利用码库思的研究者的一些问题,他们利用码库思来解答这些问题,网上也可以看到他们的一些博客,看他们是怎么做的。

第二个比较重要的是定资料的范围,小的范围也好,大的范围也好,这个一定要做好。

第三步可能是最重要的,就是要设计好研究程序,包括研究方法。要是做文本分析的话先要设计好要标什么内容或者是用什么标签,然后把文本结构上面的标记与云上面的标记顺序固定下来,不然就会出问题。

我强调这三点也是有意义的,因为我过去开过很多码库思工作坊看到学生同行开始乱标,看看会出什么结论,那就不算什么研究了,这个要好好注意。

因为时间的关系我最后把码库思设计开发的过程作为一个例子,来说明需要在实际方法和学术发表上放开想象力。

其实,码库思开发的每一步都反映的是本人或者是同学同行的研究兴趣,这样可以比较灵活去设计人文学者想用的平台。我们是从自动标记开始的,那是因为当时我在研究社会网络特别是宋代笔记里面反映出来的社会网络。然后我们加上了各种各样的功能,比如说手动标记,让大家自己决定标什么内容,各种各样的标签就都可以用到了。这个也很重要,地点的话,可以加上它的定位,做一个地图或者地理分析。最近因为我对标签之间的关系比较感兴趣,我们加上了一个关系标记的功能,将来要加上一个事件也就是event的标记。参考资料的话,我们也加上了比如说清代(史)学者可能会用到的满文的参考资料。所有这些都反映的是我们自己想利用的一些功能。

因为我们这里有一个研究中韩关系的学生,我们加上了韩文标记的功能。比如这边有一个书名,从书名里面可以连接到书名的资料库,地名可以连接到古代的一些地图,官名可以直接连接到他们韩国的实录。

其他还有可视化的功能,我们开始的时候连接到Palladio,让大家做一个时间空间或者是多种筛选的研究。后来就加上了一个比较大型的数据功能,DocuSky。这个就是我们城墙的研究,除了标签之外,也可以利用metadata来研究,然后利用码库思标的内容作为一个地理分析,哪个城墙有哪些特殊,利用各种各样的地层或者地理层次来研究。它的一个特点是,因为我们是历史学家,我们总是要回到原来的文本,回到原文,所以我们整个平台是这样设计的,可以从每一点回到原文。

最后是最近加的一个文本对比的功能,也是因为我自己对《贞观政要》里面利用了哪些书做了这样一个研究,所以现在可以对比很多文本,看了之后就可以决定哪些异文对你比较有意义,把这些放回到码库思里面去。

最后就是我们刚才出的一个版本对比,这个也是在码库思里面标了以后放在一个版本对比,或者是手稿也可以。

这些都是通过跨领域或者长期深入的合作而开发的,这边也是感谢很多人,没有这些人也没有码库思。

我今天演讲就是这样,谢谢大家收听。

何晋:谢谢魏希德教授。接下来包弼德教授的PPT我们已经准备好了。接下来请包弼德教授,包弼德教授是哈佛大学中国历史地理信息系统的项目,和中国历代人物传记资料库项目的负责人,这两个项目在史学界都很有影响。包弼德教授介绍的题目是《从轶事到数据:传记数据的网络和空间分布》。

包弼德,国际著名中国历史研究学者,哈佛大学东亚语言与文明系讲座教授,曾任哈佛副教务长和哈佛慕课平台负责人。他是哈佛大学中国历史公开课(ChinaX)与数字人文导论公开课的主讲人,中国历史地理信息系统项目(CHGIS)和中国历代人物传记资料库项目(CBDB)的负责人。包弼德教授主要研究方向为:中国唐宋元明思想史研究,中国文化精英历史研究,数字人文网络基础设施建设等。出版了大量中文、日文和英文的学术著作与研究论文。

包弼德:谢谢何晋教授,大家好。我今天要讲的"从轶事到数据",其实是两个大项目,基本性的数据库,一个是关于中国地理史,一个是关于群体传记学。

我们知道在脸书可以看到一些数位人文研究的Group,其中也有DigitalSinologyGroup,我知道用脸书在中国不是那么容易,可是还是很多人要做。

上个礼拜何晋教授问我,我们用数字人文的方法对中国历史有什么新的发现。我提到两个年轻的学者,一个是伯克利大学的谭凯,他所讲的《中古中国门阀大族的消亡》这本书已经翻译中文了,另外陈松教授有两篇文章还没有翻译成中文,可是两篇都写得非常好,非常重要,有一篇在中国已经可以看到,就是《为何人文科学学者应该爱上大数据?》(WhyHumanistsShouldFallinLovewith"BigData,"andHow?),已经在社会科学院被发布了。

魏希德已经提到了,在《中国历史学刊》(JournalofChineseHistory)我们有一个新的特刊讲数字人文对历史学的贡献,这个有两个部分。第一个部分是研究人文,这个可以说是介绍最新用数位人文的方法去学历史的,魏希德的文章也在里面,薛凤的文章也在里面。就像魏希德讲的合作的研究,我们搞数字人文的研究的时候我们常常需要有专家,特别是在技术方面帮我们忙一起做。

同时《中国历史学刊》的特刊里面,我们介绍了最有用的数据库跟工具跟平台,这个是包括Ctext,这个是德龙(DonaldSturgeon)的,大家都知道,还有方教授(GraceFong)的"明清妇女著作"数据库(MQWW),徐力恒和王宏甦讲的CBDB,我讲的CHGIS,魏希德讲的码库思,南京师范大学李斌讲《史记》(数据库),还有耶鲁大学Frisch讲10,000Rooms,陈诗沛讲她们马普所的LoGaRT,看地方志的平台,还有JeffTharsen和Gladstone讲另外一个平台,最后很重要的是项洁教授在台湾大学做的DocuSky。

我个人从2000年开始以来一直跟数字人文基本性的数据库是有关系的。第一个是跟复旦大学合作的,中国历史地理信息系统,这个目标是建立适用于中国历史学的GIS通用标准,也是将历史数据绘制在地图上,让学者很容易绘在地图上。

第二个是和北京大学中国古代史研究中心、台湾的"中研院"史语所做的CBDB中国历代传记资料库,是2005年开始的,现在我们再过一两个礼拜新的版本有47万个人的数据,我们做这个的目标是让学生学者通过个人与群体的角度研究中国历史问题。

这个地图,ClustrMaps,我觉得很有意思,我们可以看利用CHGIS和CBCD的人在什么地方?可以看到全世界需要利用研究中国历史的数据,而这个数据特点是双言,可以说三言的,有汉字、拼音、英语的翻译。

现在简单讲中国历史地理信息系统,这些数据都是可以从网上下载,从哈佛或者复旦。

现在是第6版,第6版是包括从秦始皇到辛亥革命的行政区划的数据。第6版还有以前的版本也可以从哈佛下载,是公开的免费的,包括省、州、县等等。

另外是跟北京大学中国古代史研究中心,"中研院"历史语言研究所,哈佛大学费正清研究中心的CBDB中国历代人物传记资料库。

我们做这个数据库,"从轶事到数据"是说我们用的各类的文本,这些文本是为了供给学者做不同的研究方法,包括分析方法、统计分析、群体传记学分析、社会网络分析和空间分析。

我说我们"从轶事到数据"的意思是,可以做一个例子,这是南宋的一个史学家、哲学家吕祖谦的传记。我们看在传记里面有黄色的不同的人名字号等等,绿色我们有官名,这个蓝色的是亲戚关系,蓝色的是地名,紫色的是社会关系,红色是官名。这几句话里面我们有这么多的数据,问题是给它一个编码放在一个有关系性的数据库里面,我们可以用计算机的方法收集这个资料,不是手录的。新的版本的CBDB大部分的数据是唐、宋、元、明、清的,而五代的辽金的是比较少,民国也有,但是没有那么多,我们将来会把它推到秦汉,我们的希望当然是到现在为止。

CBDB数据库你可以网上查,也可以下载,下载是用AccessDatabase,这个里面已经有很多可以查询的方法。我举个例子比如说如果我们要查某一个时代,明代的进士,你可以做一个查询,选择入仕途径方法,"正奏名进士",看从哪一年到哪一年,从明初到明末,做一个查询得到27905的人,然后你可以把他放在一个统计学的方法。这是统计学的一个例子:我们要知道人物的死亡年龄,我们就用所有CBDB的资料我们就可以确定中位数是63岁。女士死亡年龄是这样子,是另外一个现象,是所谓的doublehump,有两个峰,这个是因为女士生孩子的时候去世。

另外一个方法是把CBDB的数据输出给一个社会网络分析的软件。我最近这个学期看明中叶思想史和学术史,我选取了72个学者,我们的seminar就开始研究一下,大概从土木之变到16世纪初年,我们看这个12个学者之间的学术关系,就可以放在Gephi这个社会网络分析的软件里面就可以看到。

(除了)看他们之间的关系,我们也要看他们和另外一些人关系怎么样,在这点我们得到1711人做节点,而4562个不同的关系,在这1700个人之间的关系。我们就可以看到他们的群体,比如说在北边,在东北,我们就会看到王守仁、湛若水,70几个群体都是和宋明理学有关系的,往西边我们会看到王鏊、吴宽等等,他们从事的是文学方面等等,我们就用这个社会关系的软件开始看,但是这么多人看这个图片是不够的。

我们也必须看这个数字,从这个数字在这个软件里面我们看这个datalaboratory,就会看到人的中心度和中间性,从这个方面是比较可靠,知道哪一些人是最有影响力、和别人最有关系的等等。

我们也有用同样的,比如说所有人群里面我们看有5个关系以上的人会看到这个。

下一个我们必须7个以上,这样我们就知道谁最有影响力。

CBDB的data现在是这样的,可以看到人物传记地址、别名、入仕途径、官名、亲戚关系、社会关系等等。

开这个课的时候我选择72个学者,然后我把他们放在一个地图上。我把72个人放在一个地图上,现在可以看有他们的姓名在那边,可是有意思的是如果把这个和明朝的驿站放在一起,我们马上可以看到大部分人,有影响力的学者他们的籍贯都是与明朝的驿站路非常有关系的。

在下一张图你会看到他们的学生或者他们的社会关系是各地方来的,可是这个是不是最有影响的,下一张是有意思的,下一张我们就问,学生最普遍在什么地方?在哪一些地方有最多个社会关系?马上会看到江苏的两边,浙北、江西和福建,还有广东,明朝中叶南方还是比北方多的。

现在在中国大陆就要看这个CBDB的数据,就可以从中文在线的引得这个系统,这个平台,其实这个平台它们做得比CBDB更好。

对用户来说是比较容易用,比较有意思的,希望大学图书馆会购买。

我就讲到这,谢谢大家。【特别鸣谢:北京论坛供稿,陈钰琪校对】

免责声明:本文仅代表作者观点。