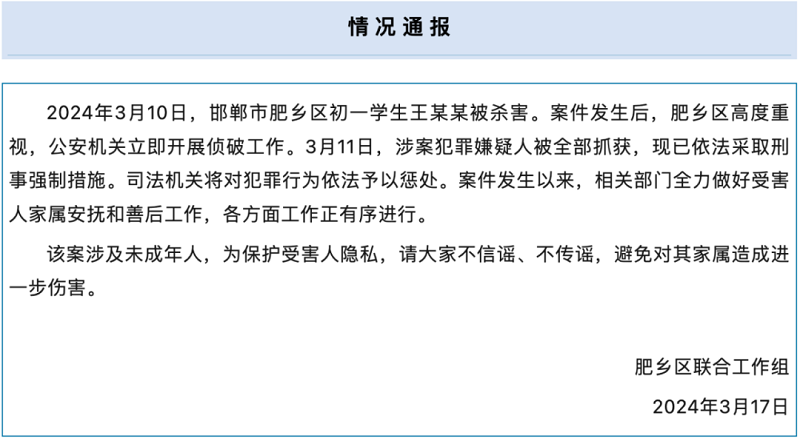

中宏网3月18日电 3月17日,据河北省邯郸市肥乡区委宣传部消息,肥乡区联合工作组发布情况通报:

3月10日,邯郸市肥乡区初一学生王某某被杀害。案件发生后,肥乡区高度重视,公安机关立即开展侦破工作。3月11日,涉案犯罪嫌疑人被全部抓获,现已依法采取刑事强制措施。司法机关将对犯罪行为依法予以惩处。案件发生以来,相关部门全力做好受害人家属安抚和善后工作,各方面工作正有序进行。

该案涉及未成年人,为保护受害人隐私,请大家不信谣、不传谣,避免对其家属造成进一步伤害。

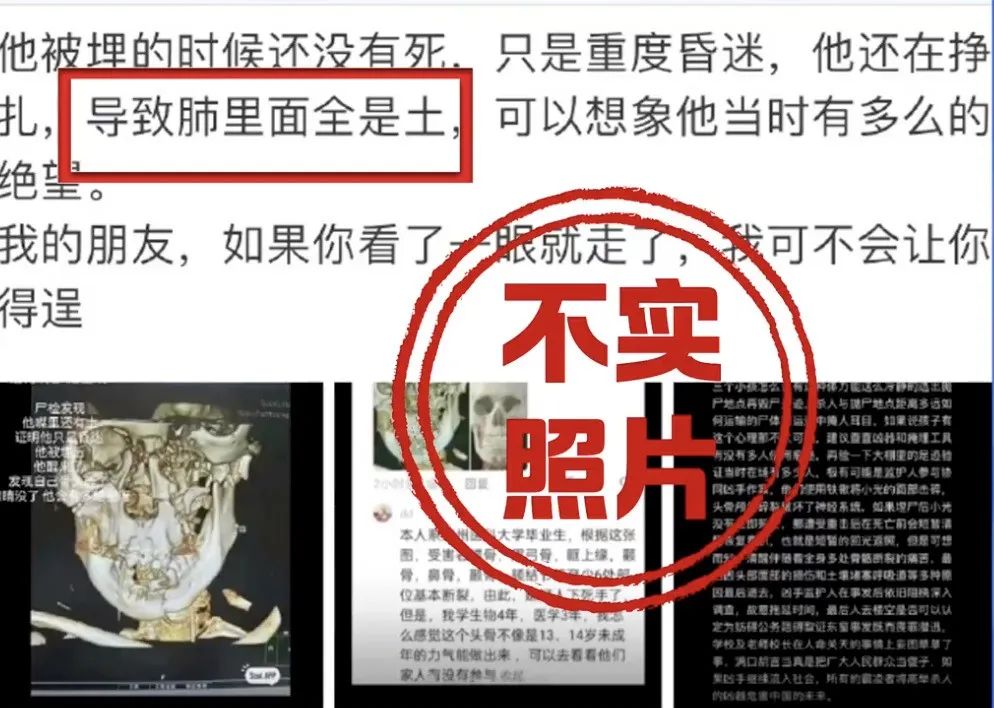

网传邯郸初中生遇害案颅骨照片不实

近日,邯郸初一学生王某某被害案引发广泛关注, 网友围绕案情提出诸多疑点。其中,“雯雯想要幸福”“麦恩莉”“拉布拉蝶儿”等多个平台的博主发帖传播邯郸初中生遇害案颅骨照片,并有博主根据该图片,配文作出“死者被活埋”“案件有成年人帮凶”等分析和结论。

经央视法治在线记者向有关部门核实确认:该网传照片和邯郸初中生遇害案无关。

此前报道

13岁初中生被3名同学杀害掩埋

近日,网传“3名初中生霸凌同学并将其杀害”的消息引发关注。

据媒体报道,2024年3月10日下午,河北省邯郸市肥乡区13岁初中生王子耀失联。

那天是星期天,不上课。记者从家属处了解到,他在家附近的肥乡区旧店中学读七年级,平时住校,只有周末回家。王子耀父母离异,父亲在外地打工,他跟着爷爷奶奶一起生活。

家人印象里,王子耀是一个“稳当、老实”的男孩。他几乎一直生活在家人的视线里,爷爷奶奶“走到哪都带着他”,上下学也接送到校门口。父亲形容他“性格有点软、偏内向”,在村里遇到长辈,一般不会主动喊人。但在姑姑眼里,王子耀也有活泼的一面:他常给姑姑打电话聊天,饭桌上会懂事地给姑父倒酒,和商场的导购交流、付钱时也都是大大方方的。

10日下午1点,王子耀离开家时告诉奶奶,几个同学叫他出去“吃好吃的,玩地道(一种游戏)”。

第一个意识到不对劲的是他的爷爷王保亮。据王保亮回忆,10日下午2点,通电话的时候,孙子还高兴地说“一会儿就回去”,下午5点,他下地干活回来,发现王子耀还没回家,一个电话打过去,关机了。

王保亮记得孙子离家时手机电量是满的,不太可能因为没电而关机。又过了一小时,孙子还没回来。他预感不好,便组织亲朋好友开始寻找。

王保亮告诉记者,他从学校班主任处了解到,常和王子耀一起玩的,是他的同桌——家住张庄村的张某,还有班里的马某和李某。

当晚,王子耀的家属来到北高村马某家,据马某的爷爷回忆,马某称没有见到王子耀。王家人又去问张某和李某,回答也是一样。

家属来到派出所报了警。民警查学校门口商户的监控发现,王子耀去了北高村。

王子耀的姑姑记得,10日下午2点左右的监控画面里,张某骑电动自行车载着王子耀,李某和马某同乘一辆电动自行车,王子耀到小卖店买了一包烟。“我家孩子是不碰烟的。”

他们又去找那三名学生。马某的爷爷记得,晚上9点,王子耀的家属又来家里询问,马某听到对方提到“监控”,改口说三人只玩了一小会儿,王子耀就被一个“小矮个”带走了。

“王子耀是被‘小矮个’带走的。”三名学生都这么说。王家人把搜寻目标转到“小矮个”身上。他们问了王子耀在石家庄念初中的哥哥,还有王子耀曾经就读的私立小学,都没打听出“小矮个”是谁。

3月11日凌晨1点,王子耀的父亲王士坡从外地开车回邯郸。一大早,他补办了儿子的手机卡,登上微信找线索。

儿子微信好友不多,基本上是家里的亲戚朋友,他往下翻,发现一个陌生的昵称和头像:头像是女生,昵称是“6”。支付记录显示,3月10日下午4点10分,儿子给“6”发了一个191元的红包。

他把这个线索告诉了办案民警。经调查,“6”是王子耀的同桌张某。3月11日上午,王士坡和办案民警一起来到学校找张某、马某和李某。

据王士坡回忆,在民警询问过程中,有人承认王子耀被害。

随后,在肥乡区北高镇张庄村南边一个废弃蔬菜大棚里,警方找到了王子耀的遗体。王士坡和家人没法靠近拉起了警戒线的大棚,大棚上盖有塑料布,他们也看不到里面的情况。

装着遗体的蓝色编织袋被抬出来,王士坡往前冲,但一下子浑身发软,歪在一旁。警方只让王子耀的舅舅辨认了遗体。舅舅说,王子耀脸部损伤严重。

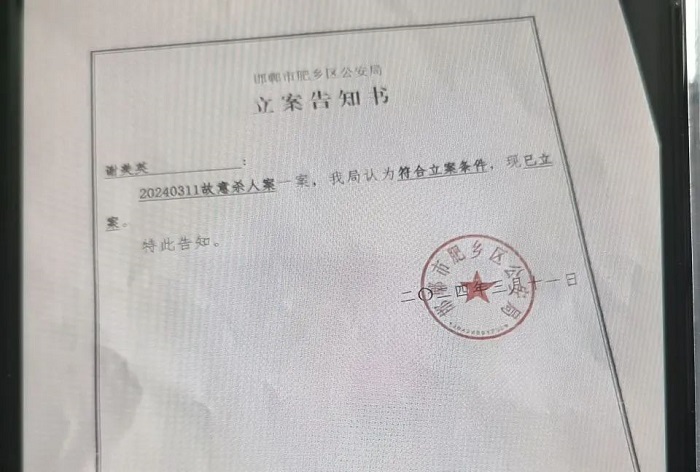

3月11日,王家收到了肥乡区公安局的立案告知书,案由是“故意杀人”。3月15日,记者从邯郸警方了解到,张某等三人因涉嫌故意杀人,已被刑事拘留,目前该案由邯郸市公安局刑侦支队、肥乡区公安局联合侦办,三人的行凶原因仍在调查中。

律师:判处死刑是不可能的

而从媒体报道披露的案件细节中,嫌疑人老到的行为与幼小的年龄形成了强烈反差,在网上引起了希望加大对未成年人犯罪惩处力度的呼声。

对此,北京吴少博律师事务所吴少博律师表示,“本案中,3名加害者是否需要负刑事责任,需要看杀人时的年龄”。他介绍,根据我国刑法,年满16周岁即应对所有的刑事犯罪承担刑事责任。而14周岁以上、不满16周岁的,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、应当负刑事责任;对已满12周岁不满14周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。

“判处死刑是不可能的”,吴少博说,“对于未成年人来说,负刑事责任的时候,有个基本原则,就是我们刑法明文规定不满18周岁应当从轻或者减轻处罚。同时我们的刑法第四十九条也明文规定,犯罪时不满18周岁的人不得适用死刑”。

最高检发布的数据显示,2023年,全国检察机关共批准逮捕未成年犯罪嫌疑人2.7万人,不捕3.8万人;对未成年犯罪嫌疑人决定起诉3.9万人,不起诉4万人。而且,近年来,我国未成年人恶性犯罪案件时有发生,有相当一部分因为年龄的问题,并没有受到严厉惩罚。

未成年人保护的相关法律,旨在保护未成年人的合法权益,有时候确实没有保护到良善的孩子,反而成为了未成年人加害者的“护身符”,吴少博认为,“这种情况需要改变”。

其实,我国立法机关也在顺应未成年人犯罪形势变化,于2020年12月通过刑法修正案(十一),将刑事责任年龄从14岁降到12岁,规定已满12周岁不满14周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。“正是这一次立法调整,让本案的3名未成年犯罪嫌疑人,有了更大的被追诉可能”,吴少博说。

不过在信息时代下,未成年人获得信息的渠道以及参与社会活动的年龄越来越早、程度越来越深。吴少博表示,“说白了就是在一些不良信息的干扰下,未成年人越来越早熟,这种情况下,我国立法机关还需要不断去研究在保护和打击之间实现平衡。”

除此之外,他认为,未成年人犯罪的原因通常包括家庭环境的影响、学业压力、同龄人的负面影响等,这些因素可能导致未成年人产生反社会心态和犯罪观念,为了预防和减少未成年人犯罪,家庭、学校、社会应共同发力,提供稳定的成长环境、加强法治教育、关注未成年人的心理需求,并给予必要的帮助和引导。同时,政府应加大打击力度,建立完善的预防和处罚机制,并推行未成年人法制教育和心理辅导,提高未成年人对法律的敬畏感和自我约束能力,这样才能尽可能杜绝减少悲剧的发生。

中宏网版权申明:凡注有“中宏网”或电头为“中宏网”的稿件,均为中宏网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“中宏网”,并保留“中宏网”的电头。