在17世纪时,由于中西文化得以进一步交流接触,一些东方的文化和相关物件传到西方,手工艺风格也就此开启了跨越时空的对话。海外材料的流入促进了中国装饰艺术的更新变化,同样,中式装饰艺术审美,在欧洲亦掀起了一股新Chinoiserie潮流。这种变化整体表现在图式、材料、工艺三方面。

五代 黄筌《写生珍禽图》(局部)

西汉 云龙纹大漆盘

在中国,到了17世纪以后,这三方面的变化发展早已经逐步趋于完善。尤其是在手工艺领域,这一时期,各类工艺技术都得到了显著提升。在不同工艺中,明代宣德年间发展成熟,甚至直到清代依旧广泛使用“景泰蓝”工艺,一直备受皇室的喜爱,这一工艺又称铜胎插丝珐琅,其作为金属工艺的代表,制作步骤上又分为:制胎、插丝、烧焊、点蓝、烧蓝、磨光、镀金等十余项工序。而所有工艺里,花丝镶嵌作为最为精美华贵的中国宫廷艺术,需要先将金、银、铜等金属物抽为细丝,用推垒、插丝、编织式工艺塑形为底,再镶嵌翡翠、宝石、珍珠一类。

传统花丝镶嵌 花卉

再后来,随着造瓷业的发展,从文人画发展而来的花鸟风俗图也作为了手工艺的艺术表现之一。17、18世纪,在中国手工艺艺术的发展成熟之际,恰逢东西航线的交融互通,中国工艺品流传到西方后,便受到了追捧和热爱,独特的东方图式范例,逐步影响到西方装饰艺术的风格,同样在图式、材料、工艺三方面掀起Chinoiserie热潮。

颜岳 《花鸟图》

首先在图式上,在17、18世纪的欧洲,追求繁复、华丽、装饰意味的巴洛克、洛可可与中国风碰撞,产生了奇妙的风格变化,在设计上,首先表现为室内设计审美的转变,尤其是洛可可时期,在女性主导的审美下,受到神秘东方的“自然”理念影响,洛可可风格表现为多采用“S”或“C”型漩涡样装饰,不论是在家具、用器、珠宝的纹样设计上都有借用植物式的复杂曲线。在布歇为蓬巴杜夫人绘制的肖像画中,便有这类风格的直观展示。

洛可可 贝尔杰尔安乐椅

布歇《蓬巴杜夫人》(1756)

在工艺、材质上,18世纪的欧洲人虽未习得中国繁复的瓷器工艺,但在仿制中国瓷器的过程中,创造出了自己理解的中国风格,甚至发展出“蓬巴杜纹饰”,同时,中国漆器、刺绣工艺也融入到欧洲本土的各类装饰设计。

塞弗尔瓷窑 “蓬巴杜玫瑰粉”中式花园对瓶

17、18世纪西方艺术设计逐步融入Chinoiserie,同样,在20世纪中叶,前身为意大利珠宝世家的高级珠宝品牌储粹宫ChuCui Palace,作为Chinoiserie的代表,在珠宝设计方面融合东方传统的基础上,弥合了中西审美差异,呈现出新的艺术表现。“CRANE DANCING IN CLOUDS”胸针,从中国传统祥云纹样中汲取灵感,作品采取对角线构图方式,仿若在云雾四起的密林间,金鹤腾飞而下,穿越云霄,顿时,云层向四周扩散开来,这瞬间的动势极富力量感,让此件作品在强烈的动感中附上了戏剧般的张力,饱和的色彩以及强烈的色彩对比又让人不免想到西方巴洛克中贝尼尼雕塑的艺术表现。

储粹宫ChuCui Palace Crane Dancing In Clouds胸针

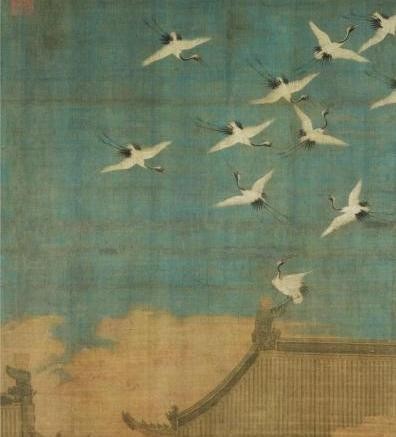

而在整体神韵中,这件作品又富含有东方审美蕴意,这与西方艺术审美区分开来,尤其是其图式内容:卷云、仙鹤,容易让人联想到中国传统绘画里,宋徽宗赵佶《瑞鹤图》中雅致精细、栩栩如生的花鸟艺术表现。在制作工艺上,作品又与传统“花丝镶嵌”有着异曲同工之妙,其采用多种材质结合的方式,以瑞鹤作为主体,再将绿碧玺及不同大小的珠宝镶嵌周围,颇有“苍波万里茫茫去,驾风鞭霆捲云路”的气势。因此,不管是图式、工艺的借鉴还是在材料的选择上,储粹宫ChuCui Palace的珠宝设计在结合东西的创造中,融合中西审美,成为独特的Chinoiserie珠宝代表。

北宋 赵佶《瑞鹤图》

除了在工艺上的东西交融,近现代的西方珠宝设计也逐渐融合了中国材料和形制,在“Splendor in Myriads”展览上,卡地亚展出的CARTIER胸针以玉作为主要材料,并整体呈现出中式扇面形状,颇具东方风情。可以看到,在20世纪后,Chinoiserie的风格影响力已跨越了时空,向西方世界持续展现着别具一格的东方美学。

免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。