诗人、作家、翻译家 伊沙

“此人不译,更等何人?此时不译,更待何时?”

——伊沙、老G访谈

文/王镜榕

2020年度诺贝尔文学奖颁给美国诗人露易丝·格丽克(Louise Glück,1943-),我首先想到的就是采访诗人伊沙。

毕竟,中国大陆已有小说家问鼎诺奖。诗人怎么看?尤其曾以《饿死诗人》著名的伊沙,怎么看西方诗坛的生态与荣辱?

我很快收到伊沙的回复:一,我不太喜欢她的诗,怕没有好话;二,对诺奖话题已无兴趣,算了。

不过,伊沙透露,他正在和妻子老G忙于查尔斯·布考斯基诗集二、三、四卷翻译工作。预计年内完稿,届时可以接受我的访谈。

尽管诺奖访谈遭婉拒,但我还是在伊沙撰写的查尔斯·布考斯基译史小记中,读到他对于诺奖乃至整个西方诗坛微言大义的看法。

伊沙写道,“从学院到学院、从学会到学会、从知识分子到知识分子、从文坛交际家到文坛交际家——在中西文化的交流和对西方文化的‘引进’中的确存在着这样一条‘暗道’,当这条‘暗道’成了‘自古华山一条路’时,结果可想而知。中国读者面对的西方‘大师’,要么是文学史意义上的,要么就是国际文坛意义上,诺贝尔获奖者正属于这两种——而这仅仅是两种。”

当然,伊沙钟情的——这其中或许也不乏某种程度的“自恋”,也是伊沙和老G上世纪九十年代中期至今孜孜以求,不断向大陆读者翻译绍介,直至这次以四卷本规模译介查尔斯·布考斯基的情怀所系。

在伊沙看来,那些非主流的、边缘的、日常的乃至野草式生长着的诗生态、诗存在,才最可贵也最值期许,某种程度上,也代表着和决定了诗未来。

于是,2020年岁末,如约有了这次访谈。

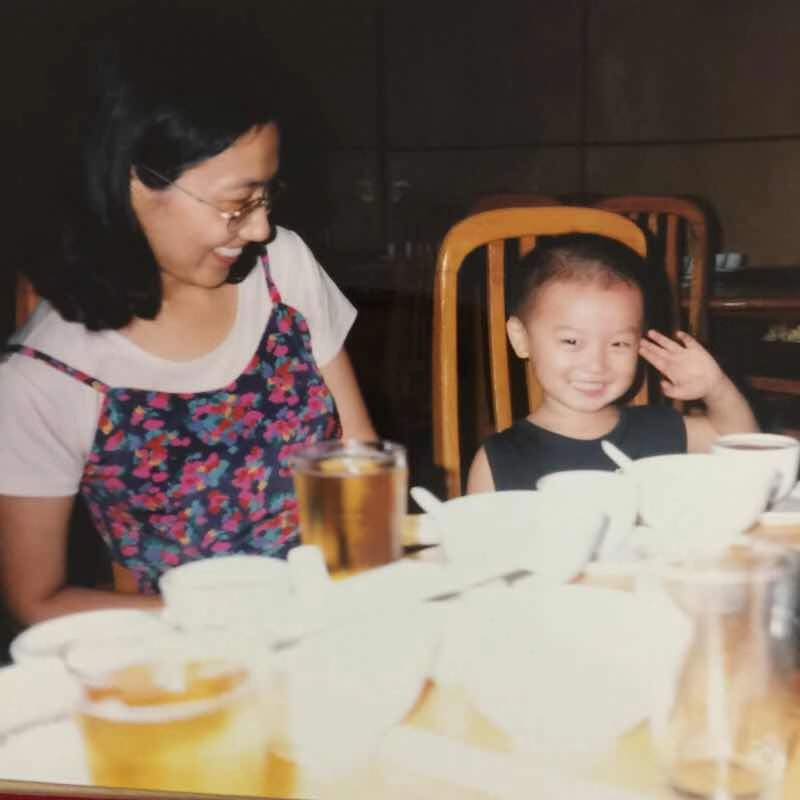

伊沙和妻子老G

王镜榕:这是数字阅读大行其道的年代,印刷品的阅读——尤其是诗歌阅读是否日益成为“精神贵族式”消费?而且,作为创作活力不减当年的著名诗人——伊沙,花费如此大的精力翻译查尔斯·布考斯基的诗集,这背后有什么特殊因缘或诗歌精神方面的某种传承谱系?

伊沙:上世纪八、九十年代,如果别人说我是"精神贵族",我会非常不高兴,觉得别人在骂我,但是现在,似乎也心安理得地接受了,是高速发展的时代让我们看清了这一点:就是这么回事儿!所以我这三十多年走在一条反精英又成精英反对精神贵族又成为精神贵族的道路上。

五四乃至民国时期作家,几乎人人都兼有另一重身份:翻译家。那真是一个“拿来主义”的启蒙时代。改革开放以来,在诗歌界,懂外语有翻译能力的诗人,也纷纷拿起译笔,力争兼得翻译家的身份,当契机出现时,我也便适时加入其中,得益于这种与五四时代一脉相传的良好氛围。当然,契机也很重要,当年布考斯基让我敏锐地意识到:这是自己人!是世界诗歌谱系中的亲人!是我要成为的那种诗人!是能给中国现代诗带来有益改变引向更好未来的诗人!此人不译,更等何人?此时不译,更待何时?于是便抓住了不撒手。

王镜榕:无论是作为诗人还是译者,可说与不可言说或言说之外,总是必须面对的课题,您怎么看待这个老生常谈?究竟什么是诗歌翻译可逾越与不可逾越?如果存在的话,在布诗翻译中您们又是如何应对这种困境或压力?布诗在您看来又有哪些特殊品质对译者构成大考?

伊沙:"不可言说或言说之外",确实在诗歌写作与翻译中存在,如果不是这样,诗歌也缺少一种重要的魅力,但是我反对将之极端化和绝对化,反对将它扩大为诗歌的全部,将诗歌变成一门语言的玄学。有人认为诗不可译,我反倒是参与的实践越多越觉得诗可以译——大可以译,并且大有可为,这种不同语言之间转换的游戏确实已经形成了一门新的学科——翻译学,一种新的创作——再创作。从理论上说,没有什么不可逾越,只是具体到某个译者或知识或文化或译功的有限性,会造成某些诗暂时译不出来的现象,拿布译来说,最困难的部分是美国生活现场中那些鲜活的文化,对没有长期生活在那里的我们夫妻来说有些理解上的困难,其中就包含那些鲜活的街头俚语,作为口语诗人,布考斯基爱使用街头俚语,作为一个本质上的真正的知识分子,他饱读诗书,爱使用软典故,作为酒鬼诗人,他的相当一部分诗中富含酒精,诗维诡异,天花乱坠,作为美国硬汉,他又气质鲜明,个性十足,荷尔蒙过剩??综合起来,布考斯基并不好译,译过布考斯基之后,再译别的大师,我们反倒觉得轻松许多容易许多,因为要规矩得多规范得多,中国有句俚语,叫做"尽拣软柿子捏"——谢天谢地谢人谢己!我们夫妻在25年为自己找的主攻目标主译对象是个不折不扣的硬柿子!冻柿子!这才刺激——更富有挑战性。

老G:对于我来说,从来没觉得自己是一个译者,更多时候自己就是一个诗歌欣赏者,面对一个叫布考斯基的我喜欢的诗人的作品。也从来没有思考过翻译中的课题与难题,只是在阅读,阅读中最苦恼的就是因为文化差异而带来的理解上的困难,尤其面对这么一个“酒鬼诗人”。他在酩酊大醉极度自嗨状态下的诗作让我们头痛不已,经常读几遍都不知道他在写什么。比如写于1978年的《kuvstuffmoxout》,首先难倒我们的就是这个标题到底是什么意思,一个美国读者跟我们一样困惑,他在论坛里说:“太棒了。太喜欢了。只是标题是什么意思,我有了一些想法,但还是不太确定,也许它没有任何意义。”全诗洋洋洒洒将近五页,不分行,句与句之间很少逗点,显而易见的语法错误,密密麻麻地堆在一起,读得人头昏眼花只想呕吐。但就是这首诗在布氏的作品中极具代表性,他之被称为“酒鬼诗人”,并不仅仅是他是一个爱喝酒的诗人,而是他相当一批诗就是边喝酒边创作,意识自由流动,思绪跳跃癫狂,但又有细致的观察,犀利的判断,与众不同的是他酒后从不写自己的醉态,他只真实记录自己醉后的思想。也就是这首诗,五页带有手写更正的复印原稿在网络上出价4100美元,被美国的布迷们称为是“伟大的作品”。

王镜榕:您早年的成名作《饿死诗人》非常“硬气”,您也一直在中国这个崇尚以柔克刚的人文国度,试图剑走偏锋——保持“硬气”,我想,读者一定很关心,“硬气”的诗人可以活得怎样?活得更好还是饿死的更早?在您看来布作为诗人硬度如何?活得质量怎样?从这个观察维度,您又怎么看待中国的诗传统、诗人群体的历史性生存状态,以及您对当下中国诗坛、诗人及其“硬度”或活法怎么看?

伊沙:你观察得十分准确,让我想起一件往事:大学时代第一个寒假,我从父母单位传达室收到了一位刚刚相处半年的同舍同学的来信:信中批评我在宿舍里说话太多、说话声音太大、从不顾及别人的感受、自己个性太张扬、不尊重其他同学的个性??这封信像一则预言、一个缩影,预示着我未来走向社会之后的处境,但我也不是没脑子的人,我还是为自己精心地做了一番设计的:在诗道上尽量做本色的自己,在单位里几乎是个与世无争的隐身人,前者的效果你们都看见了,好像很容易无来由地得罪人,让人看不惯,明里暗里树敌颇多??但也不光有坏的一面,另一方面:我是一个个性突出形象鲜明的活诗人,我对自己个性的守护也守护了自己经久不衰的创作,不论诗还是人,我的辨识度都很高,既不容易被淹没也不容易被遮蔽??所以,任何事物大概都是这样:有一失便有一得,哪有好处让你全占的?

在美国的文化语境中,布考斯基肯定属于刚硬一脉,他是一个"美国英雄"的后现代升级版,比海明威式的"垮掉的一代"、金斯堡式的嬉皮士更平民化、更小人物化、更人性化,他敢于示弱示软,承认并展示人的有限性,所以,他比他们显得更可亲可近可爱,最终,他又是"美国梦"的实现者,获得了行业内与社会上的极大成功。

如果用一句话来概括诗人在中国的历史性生存状态,我会用白居易的名句"野火烧不尽,春风吹又生"来形容,从来都是后娘生的,从来都是自生自灭,从古至今,没有任何改变,明后年我将着手准备并写作长篇小说《李白》,我会给一些人对唐朝这个诗歌盛世抱有的千年幻想泼一盆冰水,至于中国的诗传统,我想说:这是一个需要重新反复认识、研究、发现的问题,就像中国人的男女关系,还分一个朱熹前与朱熹后呢,所以并不简单,以往的认识远远不够。

小时候的吴雨伦

王镜榕:在中国翻译史上,尤其是诗歌翻译史上像您和老G这样的“夫妻档”不能说空前绝后,至少不多吧?能否分享下你们的合作经验?或者日益成熟的译谭“金字招牌”的取胜之道?如果可以谈的话?

伊沙:“夫妻档”肯定有好处,最大的好处是在自己家里加了一把锁,拿最近这半年两部诗集的翻译来说,整个工序是这样的:一、我译初稿;二、老G修订,也就是挑错;三、我最后润色一遍——而在我们合作的初始阶段(上个世纪),正好是倒过来的。还有很重要的一点,如果翻译对象是女性,我愿意让她在语气上把关。还有很好的一点,因为是在同一家庭内部的两个人,我们随时会有一些讨论(包括争论)和交流。

老G:伊沙比较粗心,作为一个诗人,在翻译的时候喜欢“意译”,甚至有自己再创作的成分,我比较尊重诗人的原创,有时对一个字词、典故不厌其烦地反复考证,做到诗意上的前后贯通,这点经常被伊沙讽为“意识保守”。翻译布考斯基是这一点表现得尤为突出,布考斯基有三大爱好:喝酒、赌马与女人,但他决不是一个粗人,他的诗歌在口语化的描述中涉猎到哲学、历史、宗教、音乐等诸多方面,给我们的“阅读”带来极大的难度,有时候我们俩人在一个“译点”上各执己见,争得脸红脖子粗,几天都难以形成共识,干脆对文本用颜色(绿色)加以标注,搁上几天,双方都不较真了,问题也就迎刃而解了。

王镜榕:作为布诗翻译黄金夫妻档,老G无论对于诗人伊沙还是中国诗歌以及译谭都是一道独特风景或者创塑者,我们注意到老G近期有篇追忆恩师北师大任洪渊先生的文字,期间也从一个侧面记录了上世纪九十年代以来中国诗歌界一些重要人物和掌故的缩影与变迁,从诗者到译者,我们很感兴趣老G怎么看自己诗履历与求索之路?据说您很快就要从学院退休,我们也很感兴趣您对未来的规划或计划?

老G:我自小就是一个文学爱好者,即将退休之年,还是一名文学爱好者。高二的时候准备放弃学业“自学成才”,专攻创作,把老师和父母都吓坏了,好在回头及时,考上大学,上了中文系。之后立下“宏愿”:要么当个作家,要么嫁个作家,总之就那么一个意思,一辈子跟文学杠上了。没有吃上文学这碗饭,一是机缘使然,二是才情不够。和伊沙相携生活,让我始终距离文学不那么远,目睹了一场场风起云涌的趣事。我并没有在学院,而是一直在一家国企从事管理工作,退休对我来说真是一件开心的事,如果有机会,我肯定喜欢继续做些翻译相关的事,尤其是跟布考斯基有关的,我希望能翻译一些他的书信集或者随笔,这会有助于布迷们认识一个更加立体的布考斯基。去年跟奥地利诗人维马丁谈起钱德勒的作品,他说钱德勒的作品文字很好,我说我读的是译本,感受不到语言的魅力,维马丁很快就带来了钱德勒的早期作品集,读了一些,真的不错,比那些译本给我的感受要好很多,我希望可以把自己在阅读中的享受分享给大家。

伊沙与布考斯基中文版出品人沈浩波(左)

王镜榕:学院和草根的对立与融合似乎永远存在于诗歌与诗歌之外,学术与学术之外,庙堂与江湖之远。一方面,你们都接受了高规格的学院派教育,同时,又长期在“象牙塔”工作,可是,你们所要发现以及实现的某种“先锋派”诗歌却似乎还是“少数派”?你们怎么处理两种身份的隔膜?这个隔膜可以真正消除吗?还是更多是一种符号或姿态或精神信仰?现在有个流行词,高频词——百年未有之大变局,谈到诗歌江湖,一百年确实不算太久,但是,无论对于布诗还是你们的翻译历程却确实是某种意义上的新生——“婴儿”,那么,你们怎么看待或眺望当下中国诗歌的某种“变局”?未来?以及她在人类诗歌星空的某种历史坐标与活力之源?一百年或更长久的未来,你们希望人们怎么纪念你们以及你们的诗歌、诗译的质地与发出的“声响”?

伊沙:首先我想说:学院与草根的对立是臆造的,因为学院与草根分别都是臆造的,在中国没有象牙塔只有象牙塔的倒掉,本来想写一部这样的长篇小说,但发现没法写,写了也出不了。“先锋派”当然也只能是“少数派”,只有当“先锋派”被写入文学史,成为强制教育的一部分,才会被成为"多数派"。

百年未有之大变局——好吧,但我想说的是:这不是忽然降临的,不是从天上掉下的馅饼,它离不开过去改革开放的42年,小到布考斯基的诗也是如此,它在中文世界中已经存在了25年,已经大大发生了它的作用,最大的影响莫过于影响诗人,所以现在我们不是从0年起步,而是从25年起步,走向今后的100年。没有布诗,我们无法全面了解后现代主义文化背影下诗歌的发生与生成,作为译者,我们没有奢望,不会像阿赫玛托娃那样眺望自己死后的纪念碑,我们只希望100年后,其中部分诗作还有人读,有心人会感慨系之地说:"诗真棒!翻译得也好!中文没有把老布搞软。"——便足矣!

《这才是布考斯基》

推荐语:萨特说他是又一个莎士比亚,我说他是二十世纪的惠特曼,读其诗你才能真正了解世界现代诗的风华。

伊沙:诗人、作家、翻译家。

中宏网版权申明:凡注有“中宏网”或电头为“中宏网”的稿件,均为中宏网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“中宏网”,并保留“中宏网”的电头。